毎日忙しい中で、家の中を清潔に保つのはなかなか大変なこと。しかし、家族全員で協力して掃除に取り組めば、負担も分散され、無理なく続けることができます。

本記事では、家族みんなが続けられる分担掃除の仕組みと、その具体的な実践方法をご紹介します。家族での掃除が「義務」ではなく「習慣」になれば、自然ときれいな家を保つことができるでしょう。

家族みんなが続けられる分担掃除の仕組みとは

掃除は、一人で背負い込むものではありません。家族全員で分担し、それぞれの役割を明確にすることで、掃除へのハードルを下げることができます。

効率的な掃除を実現するための家族の役割分担

まずは、掃除の役割をどう分担するかを家族全員で話し合いましょう。重要なのは、単に仕事を割り振るのではなく、各メンバーの性格やライフスタイル、平日の活動量や休日の過ごし方などを十分に考慮することです。これにより、無理なく継続可能な分担が実現できます。また、本人の希望を尊重することで、自発的な取り組みにつながります。

たとえば、

- 小さなお子さんにはおもちゃの片付けや絨毯のコロコロがけなど、簡単で達成感を得やすいタスク

- 小学生以上の子どもには、玄関掃きやペットのトイレ掃除など少し責任のある作業

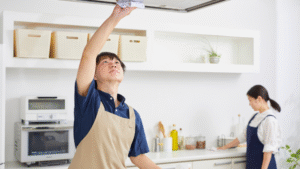

- 親は浴室やトイレ、キッチンなどの水回りを担当し、衛生面に気を配った掃除を

- 体格的に優れた家族が高所のほこり取りや照明の拭き掃除などを

このように細分化したタスクを一人ひとりに合わせて割り当てることで、掃除そのものが自然な日常の一部となっていきます。

掃除の負担を軽減するための家族間コミュニケーション

掃除の役割を決めたら終わりではありません。お互いを尊重し、協力し合う姿勢を持続させるためには、日常的なコミュニケーションが欠かせません。たとえば、週に一度家族ミーティングの時間を設け、掃除の振り返りや改善点を話し合う場を作りましょう。そこで「ありがとう」の一言や「助かったよ」といった言葉を交わせば、家族内の信頼も深まります。

また、思うように掃除が進まなかったときも責めるのではなく、「どうすれば次はうまくできそう?」と前向きな対話を心がけることで、モチベーションを保ちやすくなります。

全員が協力するためのルール作りの重要性

家族全員で共有するルールがあると、掃除の習慣はより定着しやすくなります。たとえば、「使ったものは元の場所に戻す」「汚れに気づいたらすぐに拭く」など、具体的かつ簡単なルールをいくつか設けましょう。

これらのルールは目につく場所に掲示することで、無意識に意識できるようになります。イラストやカラー付きの表など、視覚的に楽しい工夫を加えると、特に子どもにとって親しみやすくなります。

共働き夫婦に合った掃除スケジュールの提案

仕事と家庭の両立をしている家庭では、平日の掃除に無理が生じやすいため、あらかじめ曜日ごとに掃除範囲を区切った「ミニスケジュール」の活用が効果的です。たとえば、「月曜はリビング」「火曜はキッチン」など、1日1カ所に絞って行うことで、短時間で済み、継続しやすくなります。

また、子どもの習い事や家庭の行事などに合わせて、週単位でスケジュールを調整する柔軟さも大切です。デジタルカレンダーや共有アプリを使えば、家族全員がスケジュールを把握しやすくなります。

家族みんなで楽しむ掃除のテクニック

掃除を楽しめる時間に変える工夫は、継続の大きな原動力となります。たとえば、掃除の開始前に家族みんなで好きな音楽を選び、流しながら掃除を行うだけで、空気は一気に明るくなります。

また、掃除が終わった後に「おやつタイム」や「お気に入りのテレビを見る時間」など、小さなご褒美を設けると、特に子どもたちのやる気につながります。定期的に掃除レースやビンゴ形式のチェックシートを活用するなど、ちょっとした遊び心を取り入れるのも効果的です。

家事における分担掃除のメリット

掃除を家族で分担することには、さまざまなメリットがあります。

掃除の効率化と家事負担の軽減

一人で家全体の掃除を担うのは非常に大きな負担です。しかし、家族全員で役割を明確に分けて掃除を行えば、短時間で広範囲を効率よくきれいにすることができます。誰か一人に頼りきりになるのではなく、分担することで作業量が均等になり、精神的・肉体的な負荷も大きく軽減されます。

また、掃除を複数人で行うことで、単純な作業にも活気が生まれます。たとえば、時間を決めて同時に作業を開始することで、リズムよく掃除が進み、終了時間も明確になるため達成感が得られやすくなります。効率的な分担は、家事そのものへの意識改革にもつながり、「義務」から「日常の一部」へと意識を変えるきっかけとなるのです。

心のストレスを減少させる家事の分担

日々の家事が偏っていると、無意識のうちに不満やストレスが蓄積されてしまいます。家事を平等に分担することで、「自分ばかりがやっている」という感覚が薄まり、精神的な安定が保たれやすくなります。家族それぞれが自分の役割に責任を持つようになると、お互いを思いやる気持ちも自然と育まれていきます。

さらに、感謝の気持ちを言葉にして伝える習慣があると、家庭内の雰囲気はより温かくなります。たとえば、掃除が終わったあとに「ありがとう」「助かったよ」と伝えるだけでも、次回へのモチベーションが高まり、積極的な協力を生み出す原動力となります。

協力して家を清潔に保つことで得られる効果

家が清潔に保たれていることで得られるメリットは、見た目の美しさだけにとどまりません。整理整頓された空間は、心にもゆとりを与え、生活全体に良い影響をもたらします。たとえば、すっきりとしたリビングで過ごすことで、集中力やリラックス効果が高まり、家族の会話も自然と増えることがあるのです。

また、家族で協力して清掃に取り組むことで、達成感を共有できるのも大きな利点です。ひとつの目標に向かって協力する経験は、家族の絆を強め、子どもたちにとっても大切な学びの機会になります。自分の役割を果たしたという自負や、その結果としてのきれいな空間が自己肯定感を高め、ポジティブな家庭環境の形成につながります。

分担掃除を実現する具体的な方法

理想論で終わらせないために、実際に取り入れられる方法を活用していきましょう。

掃除タスクを見える化するホワイトボード活用法

リビングやダイニングなど家族が頻繁に集まる場所にホワイトボードを設置し、誰が・いつ・どのエリアを掃除するのかを明記しておくと、視覚的に把握しやすくなります。タスクを一目で確認できることで、家族全員が「自分の役割」を自覚しやすくなり、うっかり忘れを防止できます。

さらに、ホワイトボードには完了した掃除にチェックを入れられる欄を設けておくと、達成感を味わいやすくなります。名前ごとの色分けマグネットを使ったり、シールを貼ったりすると、視覚的に楽しめる工夫が加わり、特に子どもたちの参加意欲を引き出す効果もあります。また、月単位での掃除記録を残すスペースを設ければ、振り返りや見直しもスムーズに行えます。

子どもを巻き込んだ家事参加の効果

小さなうちから掃除に参加させることは、子どもの発達にも良い影響を与えます。年齢や成長段階に応じて適した掃除を任せることで、「自分も家族の一員として貢献している」という自覚が芽生え、責任感や自立心が育まれます。

たとえば、2〜3歳の幼児にはおもちゃの片付けや雑巾がけごっこ、小学生には自室の整理整頓や階段の掃き掃除などを任せるとよいでしょう。大切なのは、手伝ってくれたことに対して必ず声をかけることです。「ありがとう」「上手にできたね」といったポジティブなフィードバックが、次もがんばろうという気持ちを引き出します。定期的に「掃除スタンプカード」などを用意し、小さな成功体験を積み重ねていく工夫も有効です。

普段の掃除と大掃除の計画を分ける方法

日常的な掃除と大掃除は、必要とされる時間や労力が異なるため、明確に分けて計画を立てることが重要です。日々の掃除では、生活動線や汚れやすい場所(例:玄関、キッチン、トイレなど)を中心にこまめな清掃を行い、それを家族で分担する習慣をつけていきます。

一方、大掃除は時間をかけて行う必要があるため、年末に集中させるのではなく、年間を通して少しずつ進める「分散型大掃除」が効果的です。たとえば、

- 春は窓まわり

- 夏は換気扇

- 秋は家具の裏側

- 冬は収納整理

といった具合に、季節ごとにテーマを設けて取り組むと、無理なく達成できます。事前にカレンダーやホワイトボードに計画を書き込み、全員が予定を共有できる状態にしておくと、実行力が高まります。

掃除の頻度とタイミングを決めるコツ

やみくもに掃除をするのではなく、ルールを設けることで無理なく続けることができます。

家庭内の掃除頻度を見直す重要性

日々の掃除は、習慣として行うものですが、その頻度が適切でなければ、心身ともに負担が大きくなってしまいます。「毎日必要な掃除」「週1回で十分な掃除」といった基準は、家庭のライフスタイルや住環境によって異なるため、一度立ち止まって見直すことが重要です。たとえば、ペットを飼っている家庭では床の掃除を頻繁にする必要がありますし、家族が不在がちなら毎日の掃除は不要かもしれません。

また、「汚れがたまってからまとめて掃除する」スタイルでは、手間が倍増するだけでなく、家族全体にとって掃除のハードルが上がってしまいます。逆に、毎日やりすぎてしまうと「完璧を求めるあまり疲れて続かない」という悪循環に陥ることもあります。そこで「やるべきところ」と「たまにでいいところ」を仕分けし、家族で共有することが長続きの鍵になります。

全員で設定する週次掃除スケジュールの作成

掃除を家族全員で分担するには、具体的なスケジュールづくりが欠かせません。特に週末の時間を使って「来週は誰がどこを担当するか」「優先的に掃除すべき場所はどこか」を話し合うことで、家族の一体感が生まれ、責任感と参加意識が自然と芽生えます。

このスケジュールは紙やホワイトボード、スマホのアプリなど、見える形で共有するとより効果的です。実際にスケジュールを決める際には、家族全員の予定や体調も考慮し、無理のない範囲で役割を割り振ることがポイントです。柔軟性を持たせて、「忙しい週は軽めに、余裕があるときは重点的に」など、波を持たせると継続しやすくなります。

季節ごとの掃除計画とその工夫

日本の四季は気温や湿度の変化が大きく、それに応じて掃除の重点ポイントも変わってきます。春は花粉が多く飛ぶ時期なので、窓のサッシやカーテンなどを重点的に掃除すると良いでしょう。夏は湿気が多く、カビが発生しやすいため、浴室やエアコンのフィルター、除湿器の手入れが重要になります。

秋には落ち葉が増える玄関まわりや換気扇など、外気に触れる部分の掃除が適しています。そして冬は窓ガラスや網戸、暖房器具のフィルターなど、こもりがちな空気の循環を意識した掃除が求められます。

これらの季節的な要素を取り入れた掃除計画を立てておくと、「今、何をすべきか」が明確になり、無駄なく効率的に作業が進みます。また、毎年同じ時期に同じ作業をすることで掃除がルーチン化し、年末の大掃除も軽減されるという効果も期待できます。

掃除を楽しくするためのアイディア

楽しいと感じられる工夫が、継続の最大の味方です。

家事代行サービスを活用するメリット

家庭の中で忙しさが重なったり、子育てや仕事に追われて手が回らないときには、家事代行サービスの利用が非常に有効です。家事代行は、掃除だけでなく、洗濯や整理整頓など、幅広い業務に対応してくれるため、自分たちだけでは行き届かない箇所をカバーしてくれます。たとえば、キッチンの頑固な油汚れやエアコンのフィルター掃除など、専門的な知識や道具が必要な作業は、プロに任せた方が効率的かつ確実です。

また、定期的にサービスを利用することで、家庭の掃除の「リズム」を保つことができます。「2週間に1回だけお願いする」「年に数回の大掃除を依頼する」など、ライフスタイルに応じて柔軟に調整できるのも魅力のひとつです。心理的にも「プロにお願いしている」という安心感が得られ、家族の負担感を軽減する効果もあります。

家庭での掃除をゲーム化する方法

掃除を少しでも楽しくするための工夫として、「ゲーム化」は非常に有効な方法です。たとえば「タイムアタック掃除」では、家族全員で時間を決めて、どれだけ早く、どれだけきれいにできるかを競います。制限時間内に完了させるというルールを設けることで、集中力が高まり、楽しみながら効率的に掃除を進めることができます。

また、「ポイント制」を導入し、掃除を達成するたびに点数が加算されるようにすると、ゲーム感覚がより強くなります。一定のポイントに達すると特典がある「掃除チャレンジカード」や「ご褒美スタンプ」などを活用すれば、特に子どもたちが積極的に参加しやすくなります。遊びの要素を取り入れることで、掃除が「やらされるもの」から「楽しみながら取り組むもの」に変化していきます。

視覚的にわかりやすい掃除用アプリのおすすめ

テクノロジーを活用して掃除をよりスマートに管理する方法として、掃除用のアプリを活用するのもおすすめです。タスク管理アプリでは、掃除のスケジュールを登録し、通知機能によってリマインドされることで、忘れがちな作業を定期的に行う習慣がつきます。

さらに、家族でアプリを共有できるタイプのものを選べば、「誰がどこをやったのか」を一目で確認でき、分担管理も簡単になります。グラフィック表示で進捗が見えるタイプや、写真でビフォーアフターを記録できるアプリもあり、視覚的な達成感を味わうことも可能です。スマートフォンを使い慣れている現代の家族にとって、こうしたデジタルツールは掃除を日常化する強力なサポートとなります。

家族が続けられる分担掃除の本質

掃除は単なる作業ではなく、家族の関係性を深める大切な要素にもなり得ます。

掃除に対する価値観の共有とその重要性

「掃除は面倒なもの」というマイナスな認識を持ってしまうと、日常の中で掃除に対するモチベーションが上がりにくくなります。そこで、「掃除=快適な暮らしを支える重要な行動」として捉え直す意識改革が求められます。家族で共通の価値観を持つことによって、「誰かがやるもの」ではなく「みんなで取り組むこと」として自然に受け入れられるようになります。

掃除を通して得られるのは、単なる清潔な空間だけではありません。達成感や爽快感、整った空間から感じる安心感など、目に見えない満足感も大きいのです。こうした掃除の良さを家族で話し合い、意識を共有していくことで、掃除そのものへの抵抗感が減り、継続の土台が築かれます。

家族全員が責任感を持つためのスキル育成

掃除を単なる作業としてではなく、教育の一環として活用することも有効です。子どもに掃除を任せることで、責任感や計画性、観察力など、さまざまなスキルが自然と身についていきます。「今日はどこを掃除すれば気持ちよく過ごせるか」「どうすれば早くきれいにできるか」といった自発的な思考力を育む機会にもなります。

一方、大人も掃除を教える過程で「伝える力」や「忍耐力」「フォローアップ力」を学ぶことができます。親子でのやり取りを通じて、学び合い、成長し合えるのが掃除の面白さです。失敗も成功も共有する中で、家族としてのつながりもより強固なものになります。

掃除の楽しさを家庭全体で体験する方法

掃除をネガティブな作業として捉えるのではなく、家族で一緒に楽しめる時間と考えることで、モチベーションが自然と高まります。たとえば、掃除中にお気に入りの音楽を流したり、「誰が一番きれいにできたか」を評価し合ったりすることで、笑顔があふれる時間になります。

さらに、掃除後には家族でお茶をしたり、一緒に料理をするなど、小さなご褒美タイムを取り入れることで、掃除=ポジティブな体験という印象が定着します。こうした積み重ねにより、「掃除って意外と楽しいね」という感覚が生まれ、日々の生活に自然に組み込まれていくようになります。

まとめ

家族での分担掃除は、きれいな家を保つだけでなく、家庭内のコミュニケーションや信頼関係を育む絶好の機会です。効率性を重視しつつも、楽しさや達成感を大切にしながら、家族みんなが無理なく続けられる掃除の仕組みを整えていきましょう。今日から始めてみませんか?