忙しい日々の中で、掃除はつい後回しにしてしまいがちですが、家の清潔を保つには日々の習慣が重要です。一気にまとめて掃除をするよりも、毎日少しずつ進める方が負担も少なく、効率的です。

特に「1日1か所だけ掃除する」方法はシンプルで取り入れやすく、続けやすいのが魅力です。掃除への苦手意識が減り、自然と生活に組み込まれていきます。

この記事では、掃除を習慣化したい方に向けて、手軽に始められる「毎日1か所掃除ルーティン」の作り方をご紹介します。

毎日1か所掃除するルーティンの重要性

毎日少しずつ掃除をすることで、大掛かりな掃除の手間を減らし、家全体の清潔感を保てます。

掃除のメリットとは?

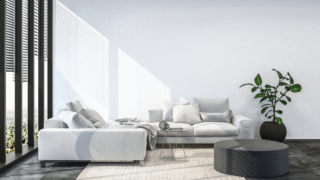

掃除には単なる見た目の美しさ以上の効果があります。整理整頓された空間は、気分をリフレッシュさせ、集中力を高める効果があるといわれています。視覚的に整った空間に身を置くことで、ストレスの軽減や心の安定にもつながるという報告もあります。

また、定期的な掃除は物の紛失を防ぎ、探し物に費やす時間を減らすことで日々の効率も向上します。さらに、住まいを丁寧に手入れすることによって、家そのものへの愛着が深まり、「この家をもっと大切に使いたい」という意識が自然と芽生えるのです。

清潔な空間は、来客時の印象を良くする効果もあるため、急な訪問でも慌てず対応できる安心感も得られます。

家事負担を軽減する方法

1日1か所だけと決めることで、掃除に対する心理的ハードルが下がります。「今日はキッチンだけ」「明日はリビング」など、計画的に行うことで負担が分散され、無理なく継続できます。

全体を一度に片付けようとすると、時間も労力もかかり挫折しやすくなりますが、少しずつであれば心に余裕を持って取り組めます。また、「どこを掃除すべきか」で迷うことも減り、行動に移しやすくなるのもポイントです。

習慣として定着させることで、家事の効率化が進み、結果的に自分の時間も確保しやすくなります。

忙しい人に最適な掃除習慣

時間が取れない人でも、1日10〜15分程度で終わる小さな掃除なら続けやすいです。たとえば、朝食後や帰宅直後など、生活の流れの中に組み込むことで「ながら掃除」が可能になります。無理に時間をひねり出さなくても、日常の一部として自然に取り入れられるのが魅力です。

また、達成感を得られるように掃除前後でビフォーアフターを確認すると、やる気もアップします。気分転換として掃除を取り入れることで、作業後には気持ちがスッキリし、仕事や家事へのモチベーションも高まるでしょう。

毎日1か所掃除ルーティンの基本的な考え方

無理なく続けられることがルーティン化の鍵です。日々の生活の中で無理をせず、少しずつ取り組むことで、自然と体に馴染んでいきます。毎日無理のない範囲で掃除を行うことで、習慣が定着し、継続しやすくなるのです。完璧を目指すのではなく、「できる範囲でコツコツと」が長続きのコツといえます。

1日1箇所を掃除する理由

「完璧を目指さない」ことが継続のコツです。掃除は一気に全体を片付けようとすると、時間も気力も必要になり、続けることが難しくなります。1か所に集中することで、短時間でも丁寧な掃除が可能となり、達成感をしっかりと味わうことができます。

また、毎日違う場所を掃除するスタイルであれば、1週間かけて家全体をバランスよくきれいに保つことができます。これにより、大掃除が必要なタイミングでも作業量がぐっと減り、普段から清潔感をキープできるのです。さらに、掃除する場所を固定せずにローテーションさせることで、飽きずに楽しみながら掃除に取り組めるようになります。

効率的な掃除スケジュールの立て方

掃除を日常に取り入れるには、あらかじめスケジュールを立てておくのが効果的です。月〜金は主要な部屋を曜日ごとに割り当て、土日は予備日やリセット日にするのがおすすめです。たとえば、

- 月曜:キッチン(調理台やシンク、電子レンジ周りの拭き掃除)

- 火曜:リビング(床や棚のホコリ取り、クッションの整頓)

- 水曜:浴室(排水口や鏡、シャンプーラックの清掃)

- 木曜:トイレ(便器・床・壁の拭き取り)

- 金曜:玄関(たたき掃除、靴箱の整理)

このように具体的な作業内容を含めて計画を立てると、迷わずスムーズに取り組めます。週末は家族と一緒に掃除する日や、気になる場所を重点的に見直す日に充てても良いでしょう。

掃除道具の選び方と活用法

掃除の効率を上げるためには、道具選びも重要です。使いやすい掃除道具を選ぶことで、日々の掃除が手軽になり、続けやすくなります。

たとえば、使い捨てシートはホコリを素早く取り除けるうえ、後片付けも簡単。コードレス掃除機はコードを気にせずスムーズに移動でき、ちょっとした掃除にもすぐ使えて便利です。収納しやすいブラシやミニモップは、隙間や細かい場所の掃除に最適です。

さらに、よく使う道具は掃除する場所の近くに分散して置くことで、いちいち取りに行く手間が省け、掃除へのハードルがぐっと下がります。見た目にもおしゃれな掃除道具を選べば、使う楽しみも増して掃除のモチベーション維持にもつながります。

毎日1か所掃除の具体的な実践方法

それぞれの場所に合った掃除法を取り入れましょう。場所によって汚れやすい部分や使用頻度が異なるため、効果的な方法も変わってきます。たとえば、キッチンは油汚れが溜まりやすく、リビングはホコリがたまりやすい傾向があります。浴室やトイレは水気が多く、カビや水垢への対策が重要です。そのため、各エリアに適した掃除用品やタイミングを見極めて、無理なく継続できる工夫を取り入れることがポイントです。

キッチン:毎日15分でできる掃除

- シンクを洗剤で軽くこする(排水口やゴミ受けも週に一度は洗浄)

- コンロ周りの油汚れを拭き取る(五徳や調味料ボトルの下もチェック)

- 食器棚や冷蔵庫の扉をさっと拭く(取っ手部分や手垢がつきやすい箇所も丁寧に)

- 床に落ちた食材カスや調味料の飛び散りを拭く

- 使い終わった布巾やスポンジの除菌も忘れずに

これらを習慣にするだけで、キッチン全体の清潔感が大きく向上します。

リビング:ホコリやゴミを簡単に片付けるコツ

- ソファのクッションの隙間を掃除機で吸う(リモコンやおもちゃなどの忘れ物確認も)

- テーブルや棚のホコリを拭く(花瓶や小物を動かして全体を拭き取り)

- 床のゴミはフロアワイパーでさっと掃除(ラグの下や家具の下も週1でチェック)

- 窓やカーテンレールのホコリも月に一度は取り除く

こうしたちょっとした工夫で、リビングがいつでも人を招ける空間になります。

浴室・トイレ掃除の効率的なタイミング

お風呂の後に浴室を軽く拭き取る習慣をつければ、水垢を防げます。特に鏡や蛇口周りは乾いたタオルでこまめに拭くと美しさを保ちやすくなります。床や排水口のぬめり対策も週に1度の簡単なブラッシングで十分です。

トイレは朝の身支度のついでに便座周りを拭くだけでも十分ですが、週末にしっかり掃除することで常に気持ちよく使える空間になります。タンクの上やペーパーホルダー、床の隅も見落とさず掃除することで、清潔感のレベルが大きく変わります。

掃除を習慣化するための工夫

習慣化には「継続しやすい仕組み」が必要です。無理なく取り組める仕組みを作ることで、自然と毎日の行動に組み込まれていきます。たとえば、決まった時間に掃除を行う、視覚的にチェックできるリストを用意する、掃除道具をすぐに取り出せる場所に配置するなど、環境や工夫次第で継続のハードルは大きく下がります。

小さな成功体験を積み重ねることで、自信にもつながり、やる気の維持にも効果があります。

家族で分担する掃除ルーティン

家族全員が協力することで負担も軽くなります。

- 曜日ごとに担当を決める

- 得意な場所を担当する

など、家庭に合ったルールを作ることがポイントです。小さな子どもから大人まで、役割を持つことで責任感が生まれ、家全体の清潔さに対する意識も高まります。

また、週に一度家族会議を開いて、掃除の分担状況を確認したり、改善点を話し合ったりすることで、よりスムーズな運用が可能になります。掃除のあとはみんなでおやつタイムなど、ちょっとしたご褒美を用意すると、楽しい時間として定着しやすくなります。

子どもと一緒に掃除する楽しみ方

子どもにはゲーム感覚で掃除を取り入れると◎。「どっちが早く拭けるか競争」など、遊びの延長で参加させると自然と習慣になります。たとえば、「10分チャレンジ」といったタイムアタック形式で掃除をしたり、スタンプカードを使ってポイント制にしたりすると、子どもも積極的に取り組んでくれるようになります。

また、掃除を通して道具の使い方や整理整頓の大切さを学ぶことができ、教育的なメリットもあります。掃除が「面倒なこと」ではなく、「楽しい時間」になるような工夫が鍵です。

掃除リストの作成と管理方法

チェックリスト形式で「掃除済み」を可視化すると達成感があります。たとえば、冷蔵庫にマグネットで貼れるチェックシートや、スマートフォンのタスク管理アプリを活用するのもおすすめです。日付ごと、場所ごとに分けて記録することで、どこをいつ掃除したかが一目で分かるようになり、掃除の抜け漏れを防ぐことができます。

さらに、カラフルなマーカーやステッカーを使って「見える化」することで、家族みんなが視覚的に楽しめる仕組みにすることも可能です。定期的にリストを見直し、季節や生活スタイルに合わせて調整するのも長く続けるためのコツです。

整理整頓と掃除の関係

不要なものを減らすと掃除がしやすくなります。物が少なければ掃除の手間が減り、ホコリもたまりにくくなります。使っていない物や重複するアイテムを見直すだけで、見た目もスッキリ。整理整頓は空間だけでなく気分の整理にもなり、暮らしの質が高まります。

物を減らすためのコツと実践方法

「半年使っていないものは手放す」など、自分なりの基準を持つことがポイントです。その際、「高かったから」「いつか使うかも」といった感情に左右されず、実際に使っているかどうかに注目するのがコツです。

また、物を一気に減らそうとするのではなく、1日1カテゴリずつ見直す方法も効果的です。たとえば、「今日は本棚」「明日は引き出しの中」というように、小さな単位に分けると無理なく取り組めます。定期的に見直す習慣をつけることで、物が自然と増えるのを防げます。

効率的な整理術と掃除の流れ

整理→収納→掃除の順に進めることで、作業効率がアップします。

- 「使っていないもの・不要なもの」を取り除く

- 必要なものを使いやすく収納する

- 収納が終わった状態で掃除を行う

収納する際、収納ボックスや仕切りを使うと、見た目も整って管理がしやすくなります。最後に、収納が終わった状態で掃除を行うことで、隅々まで手が届きやすくなり、より清潔な状態を維持できます。

逆に、掃除のタイミングをきっかけにして整理に着手するという逆のアプローチも可能です。

大掃除がラクになる計画の立て方

日頃から少しずつ掃除をしていれば、年末の大掃除は「気になるところを仕上げるだけ」でOKです。たとえば、月ごとに「今月はキッチン」「来月はクローゼット」といった具合に重点エリアを決めておくと、計画的に片付けが進みます。

また、季節の変わり目に衣替えと合わせて収納の中を整理するのも効果的です。カレンダーやアプリを使ってリマインダーを設定することで、うっかり忘れてしまうのを防ぎつつ、計画的に取り組むことができます。

まとめ

毎日1か所だけ掃除することで、無理なく家を清潔に保つことができます。自分に合ったスケジュールと道具を見つけて、気持ちのいい暮らしを手に入れましょう。今日からぜひ一歩を踏み出してみてください!