リビングの床に物があるだけで、掃除はぐんと面倒になります。毎日の掃除に手間取っているなら、「床に物を置かないリビングづくり」が時短の鍵。

この記事では、掃除の手間をぐっと減らすための実践的なテクニックを、整理収納や家族の協力も含めて紹介します。ちょっとした工夫を日常に取り入れるだけで、掃除が楽になり、暮らしの質も向上します。読み進めるうちに、すぐに実践できるヒントがきっと見つかるはずです。

床に物を置かないリビングのメリット

床に物がないリビングには、思っている以上に多くのメリットがあります。掃除がしやすくなるだけでなく、空間の使い方や家族との関係性にも良い影響を与えてくれます。視覚的にも精神的にもスッキリした状態を保てるので、暮らし全体が整ってきます。

掃除の時短が実現する理由

床に何も置かれていない状態は、掃除機やモップがスムーズに動かせるため、物をどかす手間がなくなります。また、掃除ロボットの稼働率も上がり、家事効率が一気にアップします。ちょっとした隙間時間にサッと掃除できるため、「掃除するのが面倒」と感じにくくなり、掃除の頻度も自然と増えるようになります。

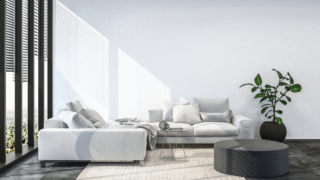

リビングの空間を最大限に活用する方法

部屋を広く見せたい、開放感のある空間にしたいと考えているなら、床をスッキリさせるのが最も効果的です。家具の配置や視線の抜けを意識することで、同じ広さでも驚くほど印象が変わります。さらに、収納を工夫することで、デッドスペースを有効活用し、より快適な生活動線を作ることができます。

家族とのコミュニケーションが深まる

物が散らかっていないリビングは、自然と家族が集まる場所になります。すっきりと整った空間は会話を楽しむ余裕も生まれ、家族の関係性がより豊かになるでしょう。テレビの前で一緒に過ごす時間や、食事前後のちょっとした会話も、整った空間なら自然と生まれやすくなります。

床に物を置かないリビングづくりの基本

理想のリビングを作るには、まずは「物が床に置かれない状態」を保つ仕組みづくりが大切です。収納方法や習慣づけの工夫で、無理なく維持できる空間を目指しましょう。習慣にできるかどうかが、成功のカギです。

物を置かせないための整理収納のコツ

「使う場所に収納する」ことを徹底することで、物が床に溜まりにくくなります。特に日用品や子どものおもちゃは、取り出しやすさと片付けやすさのバランスを意識しましょう。視認性の高い収納やラベリングも活用すると、家族全員が管理しやすくなります。

クローゼットや収納スペースの活用法

押入れやクローゼットに収納ボックスや吊り下げ収納を活用することで、限られたスペースでも効率的に収納が可能です。収納スペースの中でカテゴリーごとに整理することがポイントです。上段・中段・下段で使用頻度に応じて物を配置することで、出し入れの手間も軽減されます。

初心者でもできる簡単な収納アイデア

かごやファイルボックスなどのアイテムを活用し、「とりあえず置き」を防ぐことができます。また、床に直置きしないために、ラックやフックを使って浮かせる収納を心がけましょう。100円ショップでも手に入るグッズを活用すれば、費用を抑えつつ収納力をアップできます。

掃除をラクにするためのハードルを下げる工夫

掃除は面倒なもの、という意識を変えるためには、「すぐできる」「手間がかからない」環境を整えることが大切です。そのためのアイデアをいくつかご紹介します。小さな工夫の積み重ねで、掃除に対する心理的なハードルは確実に下がります。

掃除機の置き場所を見直す

掃除機がすぐに手に取れる場所にあれば、ちょっとした汚れにも素早く対応できます。使用頻度が高い掃除道具は、リビング近くに設置するのが理想的です。コードレス掃除機なら壁に掛けることで、さらに時短が可能になります。

掃除道具や用具の定位置を決める

「戻す場所がある」だけで、掃除道具が迷子にならず、使ったらすぐ戻す習慣がつきます。壁掛けや収納ラックなどを使って、視認性の高い定位置を作るのがコツです。掃除用クロスや小型モップなども、すぐ手が届く場所に配置することで、ついで掃除がしやすくなります。

家族が参加する掃除の習慣化

掃除のルールをシンプルにし、家族みんなが参加できる仕組みを作ることで、床に物が散らかることも減少します。曜日ごとの役割分担など、楽しく続けられる工夫を取り入れましょう。ポイント制やゲーム感覚で掃除をする方法もおすすめです。

実践的な掃除時短テクニック

ここからは、実際に掃除の時短に役立つ具体的なテクニックを紹介します。どれもすぐに試せるものばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。日々の生活の中で少しずつ取り入れることで、確実に掃除が楽になります。

モップやワイパーの導入で効率アップ

クイックルワイパーやドライモップなど、サッと使える道具は、ちょっとした埃や髪の毛をすぐに処理できて便利。毎日の習慣に取り入れると、掃除時間が短縮されます。濡れシートとの併用で仕上がりもアップし、見た目にも清潔感が保たれます。

掃除ロボットを使った新しい掃除法

床に物がない状態なら、ロボット掃除機の性能を最大限活かすことができます。設定時間に自動で掃除してくれるため、家事の手間が軽減されます。週に1〜2度は手動での丁寧な掃除と併用すると、より清潔な環境を維持できます。

汚れに強いフローリングの活用法

水拭きできるタイプのフローリングや、汚れにくい加工がされた床材を選ぶことで、掃除そのものの頻度や手間を減らすことができます。家具の脚にフェルトを貼るなどして、床の傷や汚れを予防するのも効果的です。

床に物を置かないリビングを維持するためのヒント

「片付いた状態を保つ」のが一番の課題、という声もよく聞きます。ここでは、きれいをキープするための継続的な工夫を紹介します。日々の習慣とちょっとした意識の違いが、長続きのポイントになります。

日々のリビング掃除の時間を短縮する方法

毎日少しずつ掃除をする「スモール掃除」の習慣を取り入れることで、汚れを溜めずに済みます。時間をかけずにきれいを保てるのでおすすめです。朝の身支度前や夜寝る前など、時間帯を決めておくと忘れにくくなります。

物を置きたくない部屋の具体的な設定法

「床に置かない」というルールを明文化し、見えるところに掲示しておくことで、家族の意識も変わります。視覚的な啓発は効果的です。ルールを可視化することで、子どもでも理解しやすくなり、自主的な片付けを促すことができます。

家族全員が守れるルール作りと習慣化

無理のないルールを設定し、全員が守れるようにすることで、継続的にきれいなリビングを維持できます。定期的な見直しも忘れずに。月1回の家族会議などでルールを確認・更新すると、意識を高める良い機会になります。

床に物を置かないリビングづくりの失敗例

実際に取り組んでみたけれど続かなかった、という人もいるかもしれません。ここではよくある失敗とその対策を紹介します。失敗から学ぶことで、より現実的な方法が見えてきます。

よくある間違いとその改善策

「とりあえずの仮置きスペース」を作ってしまうと、そこが定位置になってしまいます。改善策としては、仮置きではなく正式な収納場所を決めることが重要です。また、床に置くことを許さない“物の終着点”を意識することも大切です。

クローゼットがいっぱいにならない管理法

定期的な見直しで不要な物を手放すことが、収納の圧迫を防ぎます。「1つ入れたら1つ出す」ルールも有効です。季節の変わり目ごとに整理タイムを設けると、無理なく継続できます。

家族間の整頓ルールの整合性

家族内で整理整頓のルールにズレがあると、混乱を招きます。話し合いを通じてルールの共通認識を持つことがポイントです。家族全員のライフスタイルや考え方に合わせた調整が、ストレスを減らすカギとなります。

床に物が散らかる原因とその解決法

なぜ物が床に置かれてしまうのか、その根本原因を理解することで、より効果的な対策を講じることができます。原因に応じた対策を講じることで、無理なく整った空間を維持できます。

部屋の動線を考えた家具配置

動線を邪魔する家具配置は、物を置きやすくなる原因です。使いやすさと移動のしやすさを意識した配置を心がけましょう。家族全員の動きやすさを意識した家具配置が、自然な片付けにもつながります。

掃除機や掃除用具の最適配置

収納場所が遠すぎると、掃除のハードルが上がります。生活動線の近くに設置することで、手軽に掃除ができるようになります。特に朝晩のルーティンに組み込むことで、掃除が苦にならなくなります。

物を持ち込まないためのルール設定

リビングに物を持ち込まないというルールを決めておくことで、散らかりを未然に防ぐことができます。買い物袋や郵便物の置き場所も明確にしておくと良いでしょう。玄関で分別する習慣を取り入れるのもおすすめです。

まとめ

床に物を置かないリビングは、掃除の効率化だけでなく、空間の快適さや家族との時間にも大きな影響を与えます。整理収納の工夫、掃除道具の見直し、そして家族全員でのルール共有を通じて、誰でも実現できる快適空間。少しずつでも取り組むことで、理想のリビングは確実に近づいてきます。まずは今日、床にあるひとつの物から片付けてみましょう。それが新しい暮らしの第一歩になるはずです。